※2014年3月までの案内は税率5%、2019年9月までの案内は税率8%表示になります。

2019年10月以降は10%表示になり過去の記事の表示価格とのズレが生じます。予めご了承下さい。

過渡期終焉装備サバゲ「DISASTERZ(デザスターズ)」

過渡期終焉装備サバゲ「DISASTERZ(デザスターズ)」twitterとミリブロ記事が連携してます

(http://twitter.com/@AsukaSewingKA)

2012年09月05日

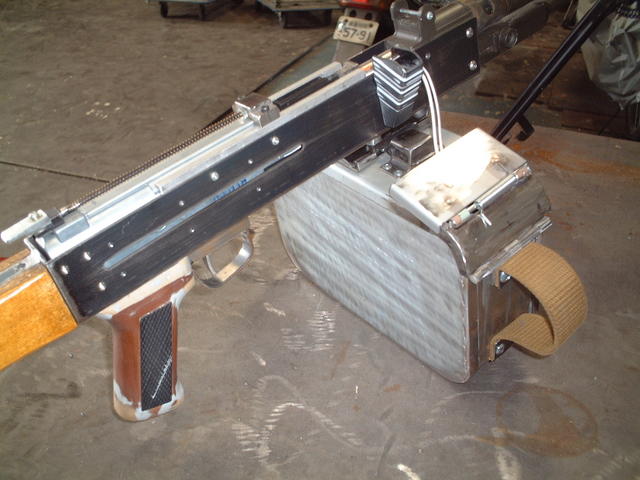

Mk19製作動画

私の所属チームの「うの吉隊長」が製作している

Mk19自動擲弾銃の製作動画です(^^

後ろにあるDshkMに比べても、レシーバーのボリュームは

かなりありますね!

今回の試みとして、電動作動の疑似ブローバックメカが

発射用メカボックスと一緒に搭載されています。

ボリュームのあるレシーバーならではです(^^

車載用クレードルなどの製作も進めており、次回ハートロック

では何かしらのカタチでお目見えできそうです。

2012年07月05日

重機製作

先日DshKMを製作したうの吉隊長が、また次のものの製作を

始めました(^^

今回も三脚や銃座に載せて運用する重機です。

いまはレシーバーだけの状態です。

この状態でも分かる人は分かるのかも??

デッキカバーを開けた様子。

レシーバーはかなりデカいです。

給弾口のフィーダーもデカい!(^^

今のところ鉄100%です。すでにかなり重いです。

中身をどうしようと悩んでおられました(^^

また製作レポートを上げると思います。

2012年03月23日

DShKM製作記

DshKM製作記完結編。

動画になりました(^^

前回本栖湖ハートロックイベントの記事をアラブログ!にて掲載

した折に、テクニカルに載せていた重機関銃がM2だったのを、

コメント欄にて「DshKだったらもっとよかった!」的な流れに

なった事に、うの吉隊長が触発されてスタートした企画です(^^;

うの吉隊長より、コメント欄の方にはキッカケを与えてくれて

ありがとうとの事です(^^

撮影時にたまたま居合わせたアフガンゲリラ装備の方、ありがとう

ございました(^^

製作メンバー紹介。

(うの吉工房に居る猫「ぽん吉」)

メイン製作 : うの吉隊長

私のチームの隊長で、主に金属加工担当。

あと今回の動画も製作。なにやら色々やります。

色々部品とか作ってもらいます。ミシンの部品なんかも(^^

(マズルに内蔵されたストロボ)

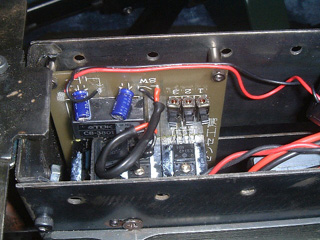

電気制御 : センセ

電気科の先生。射撃と給弾、ストロボの同調回路を製作。

ハイサイクル時代に高容量のFETを作ってもらったりしました(^^

(給弾性能とメンテナンス性が考慮された給弾ユニット)

給弾装置 : やまちゃん

プラスチック成型と給弾システム担当。おもにマガジン担当。

ハイサイクル時代には高容量マガジンを作ってもらってました(^^

スマッシュヒット商品「AKインナーマグウェル」の原型師。

今はミリブロ記事のラジコン戦車のディテールアップをやっていたりします。

※私のPKMは、うの吉隊長とやまちゃんの共同制作です。

実射可能状態まで持ってきたDshKMですが、4月のMMMにて

実戦投入です。

とはいっても、中身は1機の電動ガンですので火力的な

アドバンテージも特に無いので、シチュエーションイベント

でランドマーク的に運用する事を念頭には入れていました(^^

前作10年前のM2は銃撃戦を想定していましたので、重機関銃

としての火力を出そうとメカボックス3機入りになりました。

M2の後にすぐに「DshKも作りたいな!」という話は仲間内

で出ていたのですが、メカボックスが1機しか入らないという

理由で先延ばしになっていたように思います(^^;

昨今のコスプレ・シチュエーションゲームブームに乗っかり、

「とりあえず弾が出たらいいんじゃね?」という事でメカボ

1機仕様での製作スタートとなったわけです。

三脚も含めて非常に重いので、運用の際は周囲の民兵さん

手伝ってくださいまし(>_<

それでは次回は運用編のような感じの記事になると思います。

MMM後になりまーす(^^

2012年03月05日

DShKM製作記

DShKM製作記つづきです(^^

今回は外装のディテールアップなど。

ショルダーパッドのステー製作。

メカニカル的な資料は画像と一部映像のみだったので、

そこから予想しての製作になります。

実物の工程は量産品ですしもっと簡単なはずです(^^;

そして完成(^^

ショルダー部分はカラーリングが色々あるようですが、

今回は本体と同じ黒になりました。

ピストンロッドと連動するカム部分を製作。

プランジャーを追加して、定位置でロック出来るようになりました。

デッキカバー内側。手前に伸びているのが先ほどのカムです。

あまり見えないところですが、給弾用プレートを追加しています。

給弾口から少し飛び出ているのが先ほどのプレートです。

カムを前後すると連動してプレートのカートリッジフォロアー

のパーツも左右に動きます。

電動ガンですので機能は無いですし、カバー閉鎖時はほぼ

見えませんね!(>_<

カバー内側後部にフタをしました。実物でもこのような

ディテールになっています。

加えてトレー側にもディテールアップパーツ追加(^^

こちらはワイヤー式ベルトリンクのガイドです。

これに沿ってジョロジョロと出てきます。(実物は)

最初からチラホラ移っているカートリッジですが、DShKM用の

12.7x108mmのダミーカートが希少だったので、.50BGMを

改造してそれっぽくしています(^^

今まで写真に映っていたものは、カットしてスキマを空け

リンクにセットしていました。

当初はそのスキマに配線や給弾ルートを入れようかなどと

画策していましたよ(^^

カットしたケースに、9mmほど延長するスリーブを

製作して挟み込みます。

厚入して継ぎ目を磨けば、108mmケースの出来上がり(^^

実際は随分違うんでしょうけど、リンクに収まった状態を

パッと見するにはあまり分からないだろうと(^^;

ここまでが1月中旬あたりまでの作業になります。

実際の進行具合としては、給弾ユニットが出来上がって

きたのでそちらの載せて、チャンバーのセッティングを

している段階です。

作動チェックと操作の動画撮影を先日バトルランドさん

でうの吉隊長がやってきました。

お手伝いいただいた方ありがとうございます(^^

次回たぶん最終回です。

現品は次回4月MMMにて運用予定です。

平地はともかく、勾配のあるところでの運用は大丈夫

なのでしょうか(^^;

メイン製作 : うの吉隊長(私の所属チームの隊長)

給弾ユニット : やまちゃん(AKインナーマグウェルの原型師)

電気制御 : センセ(電気の先生 次回もういっこギミック追加)

2012年02月18日

DShKM製作記

DshKM製作記。

クレードル編。

切った張ったでとりあえずカタチになりました(^^;

いま載っているのは10年前にM2用に作ったトライポッドです。

レバーを製作。

手前のレバーを締める事によって、任意の仰角で固定出来ます。

締めないとフロントが重いので垂れてしまいます(>_<

本体を載せた状態。

やっぱりDshKはクレードル込みの見た目ですね(^^

そして塗装。

ZAKUⅡの色になっちゃいました(^^;

色は後日もう少し落ち着いたものに改められます。

DshKM用トライポッドの製作に掛かります。

基部と脚部分を作り、車輪を取り付け(^^

クレイドルより上の部分がこの状態で30kgだそうです(^^;

給弾ユニット入りの弾薬箱などが付くので、もう少し重くなりそうです。

それでも実物の1/3のライトウェイト!

牽引モードにトランスフォーム!(^^

脚込みで40kg以上にもなろうものが、車輪のおかげで

一応は一人で運ぶ事が出来ます。不整地ではどうなるんだろう・・・。

前作M2は比較的軽量でしたので、2~3人も居れば山だろうが

運び込む事は出来ましたが(^^;

ピックアップトラック用クレイドルに付けた状態。

DshKMの場合は、やっぱり荷台に直接三脚を立てた

ほうがそれっぽいかも??

弾薬箱を取り付け。この箱は実物です(^^

射手視点も良い感じになってきました(^^

三脚も塗装。

全体的に少しトーンの落ちたリアリティあるザクの色になりました。

三脚を畳んだ状態。

三脚のひとつには腰掛を取り付けます。

三脚を畳んで転輪が設置した状態で、ここに腰掛けると

丁度射撃しやすい姿勢になります(^^

このあたりで外装はほぼ完成です。

次にショルダーパッドとステーを取り付けです。

こちらの記事は実際の工程より遅れてアップしています。

実際の工程でも給弾装置と発射機構、その他ギミックが出来あがって

きたようですので、次回あたりで追いついて完成になりそうです(^^

その後は運用レポートなどに続きまーす。

2012年02月03日

DShKM製作記

DshKM製作記つづきです(^^

前回ここまで出来たところに、前パーツ中最大ボリューム

のものを組み込み。

バレル放熱フィン!実銃の場合もちろん銃身と一体化して

いますが、今回は別体パーツで製作になります。

そしてここはアルミ製。スチールでも製作可能でしたが、

構造重量がすごい事になりそうなのです(^^;

フィードトレー・デッキカバーのキャッチリリース部製作。

ボタン部はフライス加工にてステッチ状に。

デッキカバー後部のこのあたりに付いています(^^

ピストンロッドのガイド筒部分を取り付け。ここも軽量化のため

アルミ製になります。

そして下には転輪が・・・。

クレードルに取り付ける部分を製作。

手で締め込み出来るようになっています。

各部パーツを塗装&黒染め。

サンドブラストにて表面を整えてから処理をします。

グリップ部分も後にウェザリングなど入ります(^^

ピストンやロッドがまだですが、ほぼ写真どおりに

なってきましたね!(^^

色々悩んだようですが、メカボックスはA&Kのミニミ用に決定。

以前までの重機のほとんどはマルイP-90用でしたが、今回は

こちらです。メカボックス単体でのデリバリーも悪くないですし。

今までのP-90メカボックスはチーム員から供出されたものでした。

皆が一度は買うP-90でしたが、これでP-90がチームから消滅して

いました(^^;

レシーバー下部。スパーギアがかなりギリギリです(>_<

M2に比べDshKMはレシーバーのボリュームがかなり小さい

ので、メカボックス配置は比較的困難でした。

M2には3機も余裕で入ったのに(^^;

今回はこのあたりまでです。

次回はクレードル製作になります。

機関銃本体の端々の部分は少しづつ暇を見てディテールアップ

していくそうです(^^

2012年01月26日

DShKM製作記

DshKMつづきです。

前回の次の材料、こちらをフライスにて切削。

かなり削り込んで目方は1/3くらいになっちゃってます。

見たとおりマズルブレーキでした(^^

左右非対称型になっていまして、AKMのスラッシュカット

ハイダーと同様に弾丸がライフリングに噛み込む事による

銃身のネジレ方向のモーメントを、相殺するように余剰発射

ガスを排出するようになっています。

出来上がり状態。スチール製ですんごい重いです(^^;

ゲーム用に軽量バージョンを作ろうか?とも話していました。

外装パーツつづき。スチール板とブロックから切削。

いくつかのパーツを組み合わせます。

フロントサイトでした(^^

実物はたぶんロストワックス製なので、それっぽく

見せるために溶接後に研磨しサンドブラストを吹き付けて

仕上げます。

そして異径パイプを溶接し組み合わせてひょうたん型の

ガスバイパス(ガスチャンバー)部分を製作。

レシーバー下部を政策。色々考えたようですが、削り出し

になったようです。

船型のパーツの横にクレイドルのステーをTig溶接で取り付け。

この中にはせーティ機構が入ります。

Tig溶接は細かい部分に向くそうですよ(^^

マズル周りパーツを仮組み。

先端部も機関銃っぽくなってきました。

全体を仮組み。

機関銃本体(外装)としては7割方出来た感じです(^^

いくつか大きなパーツが足りませんが、それらは次回に。

銃本体以外にも内装と脚も進めていきます。

内装はこの記事の時点でまだ進行中です(^^

外装はほぼうの吉隊長のみでしたが、内装は色々な

人が分業します。

2012年01月16日

DShKM製作記

DshKM製作記つづきです(^^

リアサイトブロックとフィードトレイキャッチを製作。

さっきの部品が乗っかってるだけです(^^;

このあたりから外側の細々したパーツの製作に入ります。

DshKMの場合、M2と違い機構的な部品の半分がレシーバー

の外側にあります。

銃本体としてはまだ折り返し地点には届いてません(>_<

切り抜きにあたって鉄板に絵を描きます。

ハンドルのステーが出来上がりました(^^

製作の端々としか撮影していないので端折ってますが、

ここは随分手間が掛かったそうです。

M2との比較。レシーバーのボリューム自体は随分小さいです。

まだ外側のパーツが引っ付いてないので、これからボリューム

アップです(^^

外観パーツでは一番細かい造りになっているリアサイトの製作です。

画像からはよく分からない部分も多いですが、見たまんま

製作を続けているようです(^^;

刻印はすべて手打ち!(>_<

小さいパーツ類も製作し、サンドブラストで表面仕上げ。

パーツ点数も多く、外装では最も手の掛かった部分です。

黒染めしてマーキングに墨(赤)を入れて完成!

とりあえず仮留めしてみます(^^ フル稼働リアサイト!

左上のダイアルで微調整、サイトバーの横のラッチを開放

しながらだと大きく動かせます。

射手に近い部分で人目に付くので手が込んでいるとかなんとか(^^;

次にこの鉄の塊から何かを作ります。

次回につづく・・・。

おまけ。

私のところにもお鉢が回ってきましたよ(^^

もう少し先に使用するパッドみたいなものです。

湾曲部分に合わせてウレタンフォームを用意します。

結構弾力のあるものです(^^

「くつした」のようなものを作って被せて、この切れ込みの

部分は手縫いで仕上げます。内側がスチールですと針が通し

にくいです(>_<

完成!

ジェットコースターに乗る時に降りてくるやつでした(^^

これが組み込まれるのはまた後日。

2012年01月06日

DShKM製作記

DShKM12.7mm重機関銃製作記つづきです(^^

メイン製作:うの吉隊長 記事:明日香太郎 その他部位:今後紹介(^^

前回、デッキカバーの輪郭が見えてきたところまででしたので、

そのつづきあたりです。

ガスピストンロッドと接続するカムを取り付け。

他にも小物色々製作。

カバー前部にレシーバーと接続するヒンジを取り付け。

実物はたぶんかなり高効率な製造過程を経ているんでしょうが、

手持ちの機械の関係上、製造過程まではトレース出来ません(>_<

デッキカバーヒンジ基部。15mm角材を溶接。

その横のレシーバー内巻きは、ハンマーによる手曲げ!(◎o◎

凹形状を出すため、3.2mm板を溶接しフライスで面出し。

デッキカバー基部もR加工。

デッキカバー同軸で可動するフィードトレイも取り付け、

弾薬箱を並べてみると、そろそろ見る人が見るとDshKと分かる

ようになってきた感じです(^^

レシーバー前端下部。

実物はプレスじゃないとかなり難しい形状になってます。

2.3mm板をいくつかにカットし、曲げながら溶接(^^;

単車のマフラーでこんなのありますね。

2サイクルのチャンバーとか(^^;;

そして表面を削って仕上げます。

なんとか完成!(^^

バレル基部を作り、バレル(軽量化のためアルミ)を差し込みます。

誰が見ても機関銃ってカタチになってきましたね(^^

1/1プリントと比較。だいたい一緒ですね!

輪郭が見えてきたところで、次回に続きます。

※実際の進行具合とこの記事にはズレがあります

2011年12月29日

DShKM製作記

鉄板から始まる製作記(^^

久しぶりにガン製作カテゴリです(^^;

私の所属するチームの製作(というか製造)関係の人の製作記です。

製作の9割以上はチーム隊長の「うの吉隊長」。

私が時々紹介する金属加工品はだいたいこちらの工房で

作ってもらっています。

私は下っ端なのでレポート担当です(^^;

先日のMMM、ハートロックにて、チーム員のピックアップ

トラックとチーム備品のM2を使ってテクニカル(武装トラック)

を作り持ち込みました。

こんな感じのものでした(^^;

おおむね好評だったのですが、10年前ならいざしらず今は

ありふれたM2重機関銃を再利用していたため、内外より「DShKなら

もっと良かったのになー」という声が上がりました。

その言葉に奮起したうの吉隊長により製作がスタートしました(^^

うの吉隊長や私たち(チーム員)も以前からやっぱり反乱勢力

ならDShKだろうという話はしていたというのもあります。

まずは参考画像・映像集め。

機種的な事や細部の構造などは皆漠然としか把握していませんでした。

いつも涙目のメルギブソン主演、ワンスアンドフォーエバーより

のカット。よく見るとM2の改造品でした(^^;

今あるM2を改造して、という考えも無きにしも非ずでしたが、

とりあえずちゃんとした機種選考を経て製作機種を決定。

今最も出回っているであろうDShKファミリーである「DShKM」に

なりました(^^

最初に手元にあったものは実物の弾薬箱とベルトリンクだけです。

弾薬箱とリンク自体はDShKのものになります。

鉄板を曲げるところからスタートします。

そして少しカット。

内側に角管を入れるとレシーバーが出来ました(^^

まだ機関銃には見えません。

弾薬箱とリンクのほかに、作る前に用意していたもの。

実寸大のDShKMプリントです(^^; だいたいピッタシ!

カタログデータの全長と、画像などのから各部の比率を

割り出しています。

別の鉄板を曲げたり切ったりしてデッキカバーが出来ました。

スロープの角度など微妙に違ってるようにも思いますが、

厳密なデータが無い以上悩んでられません。勢いで行きます(^^;

鉄なので微調整はある程度出来ます。

作りかけのレシーバーにのっけてみます。まだ機関銃

には見えませんね(>_<

小物製作。デッキカバーの出っ張っている部分。

これは削り出しです。

デッキカバーに合わせてみると、見る人が見れば機関銃

と分かるようになってきました(^^

知らない人が見ればまだただの鉄ですね。

微妙にガンパーツっぽくなってきたところで、次回に続きます。

機構的なものが外側に出ている機関銃ですので、M2に比べて

作るパーツがかなり多いです。そして重い(>_<

この製作記は実際の進行よりかなり遅れてのレポートになります。

リアルタイムではないです。あしからずm(_ _)m

2009年04月03日

MP44ブローバック化

今回は私の所属するチームの”うの吉隊長”の電動ガン紹介です。

先月購入した電動MP44を見るなり「ボルト動かせそうやなぁ」と言っていまして、

早速作ってきていました(^^

外観も一度仕上げを落として、塗装や染めでやりなおし。

ボルトハンドル後ろはブローバックウェイト兼ピストン(メカボックスの)への

引っ掛け延長部です。

ボルト(ボルトキャリアー)の可動部分が円筒ですので、他の電動ガンより

随分ブローバック化させやすいそうです。

AKなどは結構引っかかる部分があったりして、そこでロックしてしまうと

作動中の破損の原因になったりしますね。

実際の作動時のボルト可動ストロークは40㎜ほどですが、ウェイトのせいも

あって撃ち応えは面白いものになっています(^^

動画でもないと少し分かりにくかったですね(^^;

メカボックス自体はVer2互換の別のものになっていますが、加工自体は

ガーダーのAK用キットと同じピストンに引っ掛ける方式です。

最近はガスガンでも電動ガンでもブローバックモデルがミリタリーファンの

中では流行っているようです。ハイパワーやハイサイクルの改造がひと段落

付いてからはディテールや作動を楽しむのが主流になりましたね。

2008年10月12日

M2HMG製作記(3)

M2製作記、最終回。

この記事は7年前の製作記の再編集です。

メイン製作は私の所属チームの、うの吉隊長。

そしてやっと今回、電気・電子の人と樹脂・給弾の人のターンです。

8)

パーカー処理で黒くなったM2。

アモボックスは給弾の関係上本体に固定です。

前回までに解説していない端々の部品もついて、外観はこれで完成です。

サバイバルゲームの運用のために銃身方向を固定する治具を省略

しているので、フリーだとこういう感じになります。

この状態では「新品のM2」という感じですが、今はもう雨に打たれ、表面は

コスれ、「使い古したM2」になっちゃってます。さすがに構造体がほぼ

スチールなだけあってガッシリと現存していますが(^^;

9)

お次は中身。給弾関係。

給弾パイプが絡まないように、ダミーカートリッジに穴を開けて3本並べています。

アモボックスの中に、多弾数マガジンの機構を流用した電動給弾ユニットをこれも

3セット組み込み。ちゃんと計ってませんが、装弾数は約2万発。

ここを樹脂・給弾担当の人が製作しており、給弾ユニット自体の構造体などは

ABS板やブロックから製作、絶妙な給弾性能を確保しています。

給弾パイプは「パイプ」といってもスプリングです。TOP社のM60のような感じ。

市販品で外径8㎜線径0.8㎜のスプリングがありまして、内径はおのずと6.4㎜と

6㎜BB弾の給弾ルートとしてはピッタリなものになります。

次に制御。

当時流行りだしたFET制御です。ひとつの基盤で3機を制御。

通電抵抗の軽減って考えももちろんありましたが、一番は3機を同時に動かす事です。

機械式で3機を動かすとなると、スイッチストロークのバラ付きで動かないものがあったり

スイッチテンションがバカにならなかったりしそうでしたので。

3機のメカボックスそれぞれにメインスイッチがあり、各1機づつでの作動も可能。

もし1機が破損しても、それをOFFにして残りの2機で運用が可能です。

基盤の周りのスキマには3機分のバッテリーが入ります。バッテリーを

入れるとレシーバーの中はいっぱいです(^^;

このM2の製作は派手に見えますが、3メカボックスをそれぞれの電源と給弾ユニット

で駆動するなど、中身は堅実で奇異をてらわないものです。メカボックスも9.6~10.8V

のバッテリーに耐えるだけのセッティングしか施していませんし、スプリント的な運用

ではなくゲーム1日にかけて全域で全力運用可能な作りで、スクラッチ銃にしては

かなり高い稼働率を誇ります。

次は監修のM2使ってた人。

残弾処理などで一生分は.50BMG撃ったそうです。一生分が何発か知りませんが。

最終的に今回製作のM2は総重量で20kgを超えてしまったのですが、実物に比べれば

随分と軽いようですので、サバイバルゲーム用の軽量版と言えます(^^;

次はDsh-Kかな?などと皆で話していますが、DshKはレシーバーが細くてメカボックス

が1機しか入らないってのが難点です(^^; あとディテールがやたらと細かいなど。

どうせ1機なら8㎜フルオート?とも思いますが、ゲーム用だと当然バイオ弾を使いますし

1発3円の8㎜バイオをフルオート投射するのもランニングコスト高そうです(^^;;

(おまけ)

7年前のサバイバルゲーム大会での記念撮影。

当時からこんな格好してました(^^;

丁度このころ9.11テロの後にアメリカのアフガニスタン侵攻が始まり、こういった

イスラム戦士がメディアに取り立たされるようになりました。当然ヒネクレモノの

チーム員たちはこぞって民兵装備に走りました。

私はこの時たしか、数百人の参加者の中でひとりでカミースっぽいものを

着てイスラム民兵を気取っていましたが、これも丁度このころパ●ウェーブ研究所

という宗教団体がよくメディアに登場しており、その構成員さんたちが着る白装束

がよく似ていて、「パナ●ェーブさん、スカラー派は今日は大丈夫ですか?」などと

他の参加者さんに言われました(-ω-;

当時はアフガン服などはミリタリー業界であまりメジャーじゃなかったんです。

その後、チーム制服化、友好チーム2種装備化、そして一般販売を経て今に至ります(^^

2008年10月11日

M2HMG製作記(2)

M2製作記つづき。7年前の製作記の再編集です。

7年前当時は大きなボックスに弾がいっぱい入って、同時にいっぱい発射出来る!と

重機関銃効果もかなり高かったんですが、その頃からハイサイクル改造もどんどん加速し

チーム内でもM2の3機掛けの発射量を1丁で超えるものが出て来て、運用に3人は必要

なM2はヒストリカル・ネタ用になってしまいました。

今作るなら8㎜BB弾仕様とかにしてたかもしれませんね(^^;

(メイン製作:うの吉隊長 サブ:電気・電子の人、樹脂・給弾の人、M2使ってた人)

5)

アウターバレルの取り付けです。色も一部黒くなりました。

アウターバレルはさすがにアルミになりました。ですが、根元内側に

スチールのカラーが入っており強度は確保されています。

アモボックスも出来ました。

「付きました」とか「出来ました」とかで進んでいますが、

それぞれすべて切った貼ったで鉄板や鉄ブロックから作り上げてます(^^;

ここまでで2週間くらい?うの吉隊長はほぼ仕事をしていません。

工場の猫と遊ぶのと機関銃作るのみの期間です。うらやましいですね。

6)

トライポッド製作。

脚先端の"ひづめ"など省略されている箇所もありますが、シルエットと雰囲気重視で(^^;

M2重機関銃用のM3トライポッドは、M1919やM60、M249、M240などの

GPMG(万能機関銃)用のM2/M122(A1)トライポッドより大きく、結局専用

製作になってしまいました。

M3トライポッドはMk.19(40㎜自動擲弾筒)用でもあります。

畳めます。すじかい部分のカラーが滑って収納状態になるのですが、

その時指をはさむとすげー痛い!危険箇所です。

これもフルスチールなのでソコソコ重いです。

ヒストリカルなどでは各自武装をした上で、機関銃本体を2人で、

トライポッドを1人、あとの人員で周辺警戒という4~6人編成です。

そして給弾パイプ付加。

Ver6メカボックスはまさしく機関銃製作用に考えられたとしか思えません(^^;

上方給弾ですので弾の自重が給弾を促し、下方や側方給弾よりはるかに

スムーズに給弾が出来ます。特にこのM2の場合は給弾ユニットからの

距離が長いのでこれは助かります。

3機目(後部)のメカボックスのバレルは、前2機のスキマを抜けています。

大きい機関銃は中身が広くていいですね!

M2製作ブームになるのが分かります。夢は広がりますね。

スクラッチビルドの場合、メーカーの製品化とは逆にボリュームが小さいほどに

難しくなります。

SAW/GPMGクラスでは単機であってもメカボックス配置と給弾機構。

SMGクラスだとバッテリー収納と、メカボックス自体の収納、さらにメカボックスを

小型化するなどした場合のセミオート制御なども困難です。

ピストルは小さいだけにディテールを出すのが難しいです。

今はパワーを上げる必要もないですし、MP7やスコーピオンのマイクロメカボックス

を使ってもいいかもしれませんね。

7)

キャリングハンドルが付きました。

5㎜スチールシャフトをあぶって曲げて製作したもので実用です。

そしてバレル(アウターバレル)ジャケット内のカラーは初の非金属パーツ。塩ビ製です(^^;

すでにこの時点で10数kgとなり、これ以上の重量化は運用に支障をきたす

だろうという事で(^^;;

実際のM2は当然もっと重いんでしょうけど、一応サバイバルゲーム用ですので。

本体のシルエットはほぼ完成ですね。あとは制御機構と給弾機構です。

この状態で工場を訪ねた飛び込み営業の方が逃げ帰る事数回(^^;

見た目はほぼ密造工場です。

またまた長くなってきたので、次回に続きます。次回で完成~。

2008年10月09日

M2HMG製作記(1)

最近なにやらM2重機関銃(Cal.50)のスクラッチがかなり流行っている感じです。

そこで、私の所属チームで以前作ったものの製作記を再編集して記事にしてみます(^^

今から丁度7年前に製作したものです。

製作メインはチームの"うの吉隊長"。

あとサブの人が居ますがハンドルネームを持ってないので

"電気・電子の人" メカボックス制御電気電子製作

"樹脂・給弾の人" 樹脂パーツ・給弾ユニット製作

"M2使ってた人" M2実際撃ってた人 色々監修

とします(^^;

私はチームのウェブ担当でして、当時の記事を見たことがある人も居るかも

しれませんが、一応同じ経緯を再編集しています。

1)

まず最初はレシーバーの箱からです。

当時思い付いた色々な方法を使い、ソコソコ正確な寸法を割り出してサイズを決めています。

たぶん寸法誤差的には5%以下だと思いますので、シルエットはほぼ同じになっているはずです。

たぶんこれが最初のチーム活動としての共同制作です。

なんでM2にしたか忘れましたが、たぶんでっかくて派手で比較的作りやすそう

だったからとかだと思います(^^;;

そしてメイン素材は鉄。安くて頑丈。

2)

チャージングレバーまわりの製作。

レバーレールはスチール削り出し。すんごい重いです。

最初は重量を考えてアルミで製作予定でしたが、てごろな材料が無く

結局鉄です。

3)

バレルジャケットと、フロントサイト、エジェクションポート周りなどを製作。

バレルジャケットは丁度の鉄パイプが無かったため、別サイズのもの

から削り出しだそうで、特に手間が掛かったとの事です。

溶接箇所なども今見ると反省点は多いそうです(^^;

グリップ類も付きました。だいぶ機関銃っぽくなってきました。

4)

メカボックスが乗りました。

なんで並列2機!?(^^;

重機関銃製作決定時から「せっかく大きい鉄砲なのに、出る弾が同じだとショボくね?」

って事で、とりあえずサバゲ使用のためにパワーアップではなく弾がいっぱい出て

重機としての射撃効果(投射量)を稼ぐ事になったためです(^^;;

メカボックスはP90用のVer6です。当時出て間もない頃で、ジャンクなどもあまり

無く実働品からメカボックスを抜いて使ってます。

バレル基部は6㎜と12㎜の鉄板から製作で、これもかなりの重量です。

三脚の固定部も同じ箇所に来るので、ここはかなり強化されています。

当時はウェブでの資料集めも中々はかどらず、想像力を働かして

雰囲気重視での製作です(^^;

M2撃ってた人が「うん!こんなんやった!かな?」とか言ってたのでOKってことで(-ω-;

この状態だとインナーバレルがバレル軸からハミ出るんでるんじゃないかと

お思いの方も居られるでしょうけど、やっぱりはみ出ます。この2機のバレルは

バレル(アウターバレル)とバレルジャケットのスキマに収まるのです。

当初2機予定だったのですが、もう一機入りそうなのでこの後3機掛けになりました。

3機目は実際のバレルより発射されます。

この「バレルとバレルジャケットのスキマから発射される」というのが非常に危険で、

ゲーム大会などでチーム員以外の人が「もっとこっちのほう撃てますか」と射撃中の

アウターバレルを掴むと並列2機の方の発射弾がごく近距離で当たるという事が

多々ありました(^^;

3機掛けは邪道だとお思いの方も居るかもしれませんが、当時の私の所属チームは

非常にハラスメンタルスな迷惑上等、ルールの抜け穴をあえて追求するようなチーム

でしたので、とりあえずいっぱい弾が出るようになりました(^^;

※ その迷惑行為の数々はその後私がイベントやフィールド管理をする際に

非常に役に立ちました。自分がそうだっただけに、そういう輩の行動が読めます(^^;;

今はハイサイクル改造熱もひとだんらく付き、ヒストリカル・シチュエーション系ゲーム

への参加もあって電動ガンの中身はノーマル然としたものです。

このCal.50はなぜかどこのNAMイベントでもお許しを得ています。

本当は1回にまとめる予定でしたが、なんか長くなってきたので次回に続きます。

2008年06月15日

AKマガジン

土曜日の午後はチームのうの吉隊長の工場で皆で遊んでいました。

手持ちのAKマガジンを改造してもらいました(^^

手前が今回改造してもらったもの。奥は以前にチームメンバーのものを改造したものです。

前後に置いていると気づきにくいですが…。

並べると、片方は長いです。40連型でした(^^;

40連型のほうは多弾数タイプで800~1000発くらい入りますが、マガジンの反りがキツく

給弾機構がかなりよこを向いてしまってあまり給弾性がよくありません。

でもRPKに40連型マガジンだとカッコイイですよね。5.45mmの45連型は各メーカーから

出揃ってきましたが、7.62mmの40連型は出てません。ノーマルタイプの200連くらいで

出ないかな?

30連型と40連型は長さでは5~6㎝くらいしか違いません。でもダブルカアラムですので

それだけあれば10発分の差が出るんですね~。

30連型の方はノーマルタイプです。

うの吉隊長が底板のストッパーも実物を流用して加工してくれたので良い感じです(^^

実物のフォロアースプリングをカットして内側に入れてテンションを掛けているようですが、

ノーマルタイプの内側にそんなスペースあったんですね(^^;

リップ部分。トイガン用マガジンの場合、前側に横方向の貫通ピンをするのが一般的ですが

実物のようにピン無しにしてくれました。どうやって固定してんのかな?と思ったら…

後からイモネジ固定でした。

「一番良いと思う方法でやっといたで~」と言ってました(^^

ちょっとリップの削りが足りなかったかな?と思いましたが、多少キツくても

カッチリ付きましたのでOKです(^^

実は今回のマガジン製作は、明日香縫製のお客さんに「AKMに56式の

マガジン(普段使ってるRSの)は気になりませんか」と聞かれ、はい気になり

ますと1本くらいはロシアタイプの電動ガン用マガジンを持っておこうと

思った次第です(^^;

本当はⅠ型のリブ無しマガジンが欲しかったのですが、ソコソコのお値段

だったのでやめときました(-ω-

そんでもって、手持ちの実物マガジンには側面に△マークと製造工場を

表す印が無かったので、これはルーマニアかポーランドのやつかな?と

思いカラシニコフバリエーションを見たところ、一応同書では左右ともに

刻印無しでした。

ついでにⅡ型はマガジンどうだったかな?と確認しましたら、AK47Ⅱ型

のマガジンはほぼ56式と同形状(背面合わせ突起無し)だったんですね(^^;

というか、56式のマガジンがAK47Ⅱ型のコピーだったという事でしょうか。

マガジンのプレスパターンもほぼ同じですし、RS56式用マガジンはロシア

AK旧型マガジンの代用品として使えそうです。

同書著者床井氏が取材した際に、AK47Ⅱ型に中国製のマガジンが

ついていたって事はたぶんないでしょう(^^;たぶん。

(おまけ)

うの吉工房の掘り出しもの。鉄砲がいろいろあります。

SKS。ストックは実物で、他はメタルキャストです。

Ver3メカボックス改を内蔵。

G&PのSVD。内気式ガスセミオートマチック。何か改造していたはずですが忘れました(^^;

固定ボルトでトリガー操作のみでパスパスと撃てます。ノーマルはブローバックでしたっけ。

工場に居る猫のぽん吉。うちのkrskの半分くらいの重量です。

2008年05月11日

CoD/M16A4

コール・オブ・デューティのAKSに続く第二弾。

ACUカラー(!)のM16A4です。

私の所属するチームのうの吉隊長による製作です。

ベースはM16A4。A4って最初からレイル付きなのかな??

ともあれ、CoD4に登場するM16A4に可能な限り似せています。

サーフェイサーで下地塗装。グリップを除く全てです。

1色目塗装後にマスキングテープでピクセルパターンをチマチマと…。

作業のメインはこれだそうです(^^;

そして2色目塗装。

マガジンも忘れずに(^^; めんどくさそうです。

そして完成。前作AKSレッドタイガーも一緒に(^^

冒頭の「可能な限り(ゲームグラフィックに)似せる」という部分。

画像をよく見てみましょう。レイルカバーパネルがめっちゃ長いです(^^;;

ゲームグラフィックの場合、オブジェクト製作時にパネルの分割を省略してしまった

んでしょうが、逆にその一体化されたパネルを作っちゃってます(^^;;;

こちら製作途中。

サーフェイサー後、塗装前。長いです。

外観からは分かりませんが、実は3バースト機能付きのFET回路も内蔵してます。

CoD4のM16A4はちゃんとセミ/バーストですしね(^^

私は基本的にメカボックスしかいじれないので、うの吉隊長や他のチーム員の

製作物は傍らで見てて楽しいです。

2008年04月08日

CoD4-AK74

今人気のFPSゲーム「Call of Duty 4」のAKを、私の所属するチームの

うの吉隊長が作ってました(^^

どの銃かと言うとコレ。うわさの変なAKです。

よくみると東京マルイのベータスペツナズです(^^;

ポイントはHAKKOのダットサイト。

HAKKOと同型のノーベルアームスのダットサイトを取り付けました。

マウントはゲームに合わせてアルミブロックより製作。

マガジンもゲームと同じ74タイプのオレンジのもの。

とりあえず仮組みです。

一度バラして、真っ白け。サーフェイサーで下地塗装です。

塗装後サイド組み上げ。レッドタイガー(^^

AKはとりあえず完成してますが、まだ続きがあるようです。後日!

2007年05月11日

PKMを作ってみよう!

ご要望のあったPKMの作り方です。

用意する材料は、鉄板、アルミブロック、真鍮ブロック、木材、ABS板、塩ビパイプ、Ver3メカボックス、その他。

用意する機材は、溶接機、切断機、旋盤、フライス盤、プレス機、サンダー、その他。

作り方、下記参照。

ね!簡単でしょ?(ボブ風に)

(以下私{明日香太郎}の所属チームの”うの吉隊長”の製作レポートです)

本体は1.6mmスチールプレス加工ですトリガー付近は一度15mm角のスチール棒を溶接して

その後にフライス盤でR加工をほどこしました

同時にモーター部分の入る場所もフライス盤にて加工しております。[0026参照]

加工部分アップ面

取り合えず載せてみましたって感じです。

AKのトリガーでは見ての通り短いので、後にスチールで作り直しております。

コッキングレバー補強版

4.5mmのスチール板からの削りだしです。

(1号機、2号機は一部同時に製作を進めています)

バレル部分

メインはステンレスパイプにスチール削りだしのパーツを溶接しております(キャリングハンドル基部)

グレーなのは塩ビパイプをテーパー状に削りだしております。

先はマルイAKの加工品、ハイダーは何処かのドラグノフハイダーを小加工。

AK2号機はフロントサイトも加工しております。

組み立てた状態です。

フレームのフロントブロックの加工ですいい材料がなく70パイのアルミの無垢からの削り出しとなりました(汗

なんとかして出来たフロントブロック部分

旋盤とフライス盤を使って、今ではどうやって作ったのか忘れましたw

外注?(同チーム)で出来たアッパーフレーム。

コ型に作ったフレーム基部にABS積層で作っていただきました。 続きを読む

用意する材料は、鉄板、アルミブロック、真鍮ブロック、木材、ABS板、塩ビパイプ、Ver3メカボックス、その他。

用意する機材は、溶接機、切断機、旋盤、フライス盤、プレス機、サンダー、その他。

作り方、下記参照。

ね!簡単でしょ?(ボブ風に)

(以下私{明日香太郎}の所属チームの”うの吉隊長”の製作レポートです)

本体は1.6mmスチールプレス加工ですトリガー付近は一度15mm角のスチール棒を溶接して

その後にフライス盤でR加工をほどこしました

同時にモーター部分の入る場所もフライス盤にて加工しております。[0026参照]

加工部分アップ面

取り合えず載せてみましたって感じです。

AKのトリガーでは見ての通り短いので、後にスチールで作り直しております。

コッキングレバー補強版

4.5mmのスチール板からの削りだしです。

(1号機、2号機は一部同時に製作を進めています)

バレル部分

メインはステンレスパイプにスチール削りだしのパーツを溶接しております(キャリングハンドル基部)

グレーなのは塩ビパイプをテーパー状に削りだしております。

先はマルイAKの加工品、ハイダーは何処かのドラグノフハイダーを小加工。

AK2号機はフロントサイトも加工しております。

組み立てた状態です。

フレームのフロントブロックの加工ですいい材料がなく70パイのアルミの無垢からの削り出しとなりました(汗

なんとかして出来たフロントブロック部分

旋盤とフライス盤を使って、今ではどうやって作ったのか忘れましたw

外注?(同チーム)で出来たアッパーフレーム。

コ型に作ったフレーム基部にABS積層で作っていただきました。 続きを読む